会社ホームページの作り方

会社のホームページを自分で作る場合、制作費用はドメイン代やレンタルサーバー代、素材費用などがかかりますが、実費で言えば、せいぜい年間1万円程度でも済ませることができます。

けれども、これをウェブ制作業者に依頼する場合、その費用は10万円から数十万円程度にまで跳ね上がります。他にも管理費用などが毎月かかることもあります。

→ ホームページ制作会社の相場

これでは高額に感じるかもしれませんが、それぞれの案件に応じて、その都度ウェブデザインを考える必要があり、打ち合わせや写真撮影、画像編集、営業などの人件費を考えるとそう高くもない金額といえます。

定期的な依頼があるならまだしも、通常は1回限りの依頼になるため、ビジネスとして成り立たせるには最低10万円程度からの設定になるものと思います。そのような意味では、業者に制作を依頼して10万円以上かかることは仕方がないのかもしれません。

ただし、クオリティーは高くなくても、単にネット上の看板として会社情報を公開するだけの簡単なホームページでよい場合、当サイトを参考に自分で作成することでコスト削減につなげることができます。

会社ホームページを自分で作るのに適した企業とは?

自分で会社のホームページを作るのに適した企業としては、設立したばかりで法人口座を作るために自社サイトが必要な場合や、名刺を作成するために、とりあえずでも会社のドメインでメールアドレスを作っておきたい場合などがあります。

また、起業したばかりで社会保険にも未加入、役員報酬も未払いの状態で、売掛金の入金もまだ先というような社長さんは自分で作ってしまうとよいでしょう。

■自分で作るのに適した会社

- 会社情報のみでよい企業

- 法人口座の開設でホームページが必要

- 名刺に記載するメールアドレスが必要

- サイト上でユーザー登録などの必要がない

- BtoBビジネスで一般ユーザーにアプローチする必要がない

- 取引先が決まっており、ネット上で新規開拓する必要がない

- 一般消費者から問い合わせがくることがない

一方、ネットショップや飲食業、クリニックなど、一般消費者にアプローチする必要がある場合は、プロのウェブ制作業者に依頼して見栄えのよいサイトを作ることをおすすめします。

特に、集客するために費用をかけて広告を配信する場合、ホームページのデザインが悪いと成約率が低くなり、かけた広告費が無駄になってしまう可能性があります。

■ウェブ制作業者に依頼すべき会社

- ホームページから集客したい

- 他店と比較される業種で差別化、ブランディングが必要

- 一般消費者からの問い合わせがある

- BtoCビジネスの会社

- 本業が多忙で自分で作成する余裕がない

- 資金が潤沢にある

会社のホームページは誰も見ないと思っていても意外に多くの人に見られる可能性があります。親戚や友人、商工会議所や取引先、保険や備品の法人営業、企業データの調査会社、法人カードの審査、補助金や給付金の審査などで訪問されることがあります。

見栄や世間体もあると思いますし、自分で作って酷いデザインにならないように、ウェブ制作業者に依頼することをおすすめします。

企業サイト作成のポイントは「co.jp」ドメインにあり

自分で作る際のポイントは、無料ホームページではなく、独自ドメインを取得して作成することです。加えて、誰でも取得できる一般的な.comや.jpドメインではなく、法人組織専用のco.jpドメインを取得することで信頼性が高まります。

営利企業は「co.jp」ドメイン、非営利法人は「or.jp」ドメインを取得するのが最適です。

ドメイン価格は通常よりも割高にはなりますが、年間5,000円程度にて取得可能で、登記情報のある法人組織でしか取得できないドメインになるため、co.jpドメインを使用していること自体が信頼の証になります。

現在は全部事項証明書の提出は特に必要がなく、比較的、簡単に取得できます。この独自ドメインの取得方法についてはこちらをご参照ください。

co.jpドメインを取得していれば、実際に登記されている企業といえますので、法人口座も比較的スムーズに開設できるはずです。また、名刺に記載するメールアドレスも取得したco.jpドメインで作るとよいでしょう。

ホームページのデザインは後から修正が可能ですが、ドメインは変更できないため、できるだけco.jpドメインを取得することをおすすめします。

ホームページの作成ソフトを比較

会社のホームページを自分で作成する際には「作成ソフト」が必要になりますが、大まかには以下の4つのパターンがあります。

(1)有料ソフトを購入

一番シンプルな方法は、有料ソフトをアマゾンなどで購入して自分で作成することです。当サイトではDreamweaverをパソコンにインストールして使用していますが、サイトを完成させてサーバーにアップロードすれば、後はドメインやサーバーの更新費用程度しかかかりません。

画像はDreamweaverですが、他にもホームページビルダーなどのソフトが有名です。

- Dreamweaver

- ホームページビルダー

ただし、HTMLやCSSの知識が必要になりますし、テンプレートは自分で作成する必要があるため、初心者の方には難易度が高いと思います。

(2)無料のCMSソフトを利用

一方、レンタルサーバーを契約し、オープンソースのソフトをサーバーにインストールして作成するケースも多いです。さまざまなソフトがあり、CMSと呼ばれていますが、人気が高いものにはWordPressやMovableTypeなどがあります。

- WordPress(※無料)

- MovableType(※有料)

WordPressはオープンソースで無料で利用できるため、多くのユーザーが使用しており、無料・有料のテンプレートも充実しています。

■WordPress

業者に依頼する場合、このWordPressをサーバーにセットアップして納品し、あとは自分で更新するパターンも多いです。CMSを利用する場合、デフォルトの標準テンプレートだと「ブログ」のテイストが出てくるため、できるだけ会社向けの有料テンプレートを購入して利用することをおすすめします。

ちなみに、当サイトが利用しているレンタルサーバーのXserverビジネスの場合、管理画面に「ホームページ無料制作サービス」があります。

WordPressを使用する場合、画像や会社情報などを入力するだけで、サーバー会社に無料で制作を代行してもらうことができます。

ただし、一般的な会社ホームページの更新頻度はそれほど高くはありません。CMSを設置しても更新せず、管理画面にもログインしなくなり、放置状態になるパターンが多いと感じています。

(3)有料のウェブサービスを利用

自前で開発した作成ソフトとホームページスペース、そしてテンプレートをセットで提供するサービス会社が数多くあります。一般的に言えば、無料ブログサービスもこのタイプになりますが、会社サイトやお店向けに特化した有料サービスがいくつかあります。

- Wix

- ジンドゥー

- グーペ

これらの場合、CMSのように自分でサーバーを契約する必要はなく、ソフトのインストールも必要ありません。また、初心者の方でも簡単に更新できるように配慮されています。ただし、作成ソフトやテンプレートはそのサービス会社の所有物になるため、CMSのように他のサーバーに移動することはできず、そのサービス内でのみ利用できます。

■Wix(ウィックス)

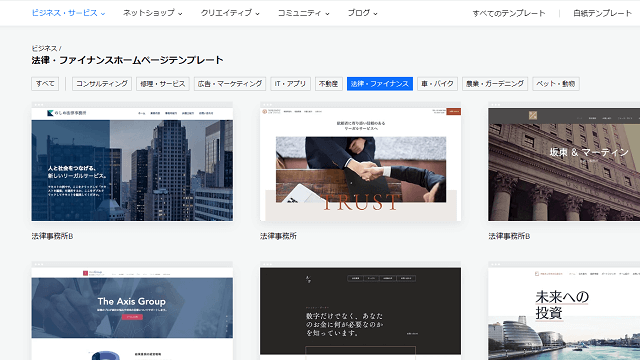

Wixでプラミアムプランを契約すると、自分の独自ドメインにて、以下のようなビジネス用のテンプレートを利用することができます。

→ Wix公式サイト

医院や飲食店、士業の事務所、美容室、旅館など、あらゆる業種のテンプレートが充実しています。また、カスタマイズ可能なお問い合わせフォームも利用することができます。

手軽にビジネス用のホームページを作成する際には、Wixを選択されるとよいでしょう。

利用するドメインについては、Wixで.comなどを取得し、そのまま利用するとスムーズです。仮に解約する場合でも、他社への移管は許可されているため、安心して利用することできます。

しかしながら、Wixは海外企業のため、.comなどは取得できるものの、日本のco.jpやor.jpなどのドメインは購入できません。そのため、日本の.co.jpを使用する場合には、日本のドメイン取得会社で自分で別途に取得した上で、Wixに接続して利用する形になります。

どちらで利用する場合でも、Wixのプレミアムプランの利用料とは別に、ドメインの更新料は別途にかかります。また、取得した独自ドメインでのメールについては、Google Workspaceの登録が必要となり、その利用料もかかることになります。

プランについては、サイト上で商品販売を行うECサイトの場合は、「ビジネス&Eコマースプラン」がおすすめです。

一方で、単に会社の公式ホームページを公開しておくだけの場合、「ホームページ作成プラン」でも十分かと思います。最低限、独自ドメインを利用し、Wixのロゴを非表示にできるベーシックプラン以上で利用されるとよいでしょう。

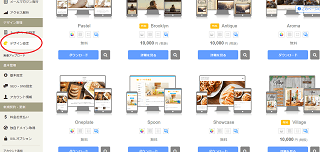

■グーペ

もし飲食店や美容室などのお店を経営している場合、グーペがおすすめです。

こちらは会社向けというよりも個人事業主向けかと思いますが、グーペにはお店を経営しているユーザー向けのテンプレートが充実しています。飲食店やエステサロン、あるいは学習塾など、何らかのお店を経営している場合にはグーペを利用するとよいでしょう。

■ジンドゥー

ジンドゥーには美容室や飲食店、レストランなど、ビジネス用途のテンプレートが充実しています。また、会社向けやNPO法人向けのテンプレートなどもいくつかあります。

実際に利用する際は、「ジンドゥークリエイター」と「ジンドゥーAI ビルダー」のどちらかを選択する必要がありますが、互換性はなく、後からの変更はできないので注意しましょう。「ジンドゥーAI ビルダー」は質問に答えながらAIがホームページを作成してくれる機能ですが、初心者の方はこちらの方が簡単かもしれません。当サイト運営者は「ジンドゥークリエイター」で作成してみましたが、特に難しいことはありませんでした。

無料プランの場合は独自ドメインは使えないため、有料の「Pro」や「START」プラン以上を選択されることをおすすめします。ドメインは新規にジンドゥーにて取得できますが、他社で管理しているドメインをジンドゥーに設定して利用することもできます。

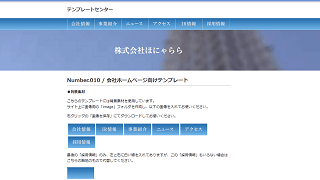

(4)HTMLタグを手打ちする

数ページ程度のサイトなら、HTMLタグを手打ちすれば、作成ソフトは特に必要ありません。無料ツールや無料テンプレートなどを利用すれば、ドメインやレンタルサーバーを契約するだけで作成できます。

インターネット上で探せば、会社向けの無料テンプレートなどが公開されているはずです。

会社向けテンプレートはこちら。

品質を考えれば、業者にオリジナルのテンプレートでの制作を依頼するのが一番よいですが、時間をかければ、自分で格安で済ませることもできるでしょう。

法人向けレンタルサーバーの契約は必要?

レンタルサーバーついては、できるだけ法人向けを契約することをおすすめします。

特にECサイトの場合、稼働率が1%違っても年間で3日分の売上がなくなってしまいますし、サイトの改竄などにより、会社のメールアドレスで大量の迷惑メールが送信されてしまった場合、企業としての信頼性が大きく損なわれます。

そういった意味で、稼働率やセキュリティーの高い法人向けレンタルサーバーがおすすめですが、会社情報のみの簡単なホームページでよい場合は個人向けレンタルサーバーを利用しても特に問題はありません。

企業認証タイプのSSLが最適

サイトのURLについては、最近はSSLを取得して常時HTTPS化することが必須となっています。こちらも法人でしか利用できない企業認証タイプのSSLが最適です。可能であれば、そちらを取得してSSL対応ステッカーなども貼っておくと信頼性が高まります。

ただし、グローバルサインやベリサイン、ジオトラスト、あるいはシマンテックなどの有名ブランドは高額な費用がかかります。

そのため、このSSL対応のコストを節約したい場合は無料SSLの「Let's Encrypt」なども利用できますが、契約するレンタルサーバーによって対応しているかどうかはまちまちです。レンタルサーバーによって利用可能なSSLブランドにも違いが出てくるため、レンタルサーバーとSSLの契約はセットで考え、サーバーを契約する際にはSSLもチェックしておくとよいでしょう。

会社ホームページで公開すべきコンテンツ内容

会社情報のコンテンツについては、以下のようなページを作成することが望ましいです。

- 会社の事業内容や所在地、代表者を紹介するページ

- 会社の沿革や過去の実績を紹介するページ

- サービスや製品の詳細な情報

- プライバシーポリシーや利用規約

- カスタマーサポートや問い合わせフォーム

- SNSやブログなど会社のニュースや最新情報

- Google Mapsなどでの地図情報

■会社情報の公開範囲

商号や事業内容、所在地、設立日、代表者の氏名などを公開することをおすすめします。社内の画像なども掲載し、具体的な事業実態を理解できるようにすることで法人口座開設の審査も問題ないでしょう。

もし、自宅兼オフィスで個人情報が心配な場合は、個人情報のページのみクローラーを拒否することで検索結果にはヒットしなくなります。また、「東京都豊島区」などといった市区町村までの情報を公開することも有用です。

逆に、お店や会社をお客様に見つけやすくするためには、Google Mapsなどの地図にも会社情報を登録することが望ましいです。

■Googleへの登録

検索結果でヒットしやすくするためには、Googleマイビジネスに登録し、営業時間などを記載することをおすすめします。

→ Google マイビジネス

こちらはGoogle Mapsなどにビジネスやお店の情報を表示し、管理するための無料のツールです。また、構造化データのローカル ビジネスなども設定することが望ましいでしょう。

■メールフォームの設置

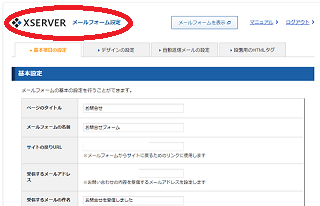

メールアドレスを公開すると迷惑メールが増えるため、ホームページには問い合わせ用のメールフォームを設置することをおすすめします。エックスサーバーを契約している場合は、無料で利用できるメールフォームのCGIを使用することができます。

その際は、取得した.co.jpの会社ドメインでメールアドレスを作成することをおすすめします。

→ 独自ドメインでのメールアドレスの作り方

Google Workspaceを使い、社員ごとに「ユーザー@会社のドメイン」などのメールアドレスを作成するのもよいでしょう。

■運営者情報やプライバシーポリシー、利用規約のページ

最近のSEO対策では、特にYMYL領域のサイトが該当しますが、「そのサイトを作成した人や運営責任者が誰なのか?」が重要な要素になってきています。運営者情報やプライバシーポリシー、利用規約、お問い合わせページなどは充実させておくとよいでしょう。

会社ホームページ作成のポイント

そのほか、以下のポイントを考慮しながら、会社のホームページを作成するとよいでしょう。

会社のホームページにはSEO対策が必要ですか?

会社のホームページで最も重要なことは、「会社名」で検索した際に1位に表示されることです。通常、「会社名」は他社と重複しないように登記しているはずなので、検索キーワードが競合せず、何もしなくても1位に表示されるはずです。そのため、一般的には自社サイトへのSEO対策は特に必要ありません。

しかし、無料のホームページを使用したり、検索でヒットしにくい作成ツールを利用している場合は、企業データ調査会社のページやWikipedia、またはFacebookなどのページが1位にヒットすることがあります。その場合、個人のブログや掲示板などで誹謗中傷のページがあれば、そちらが1番に表示されるリスクもあるため、検索順位は確認しておくことをお勧めします。

会社のロゴの作成

会社のロゴを作成する場合、こちらも自分で作成できますが、センスが必要になるので業者に依頼することをお勧めします。その際、名刺やパンフレット、またはインターネット上のホームページなどで後々使用する機会が多くなるため、元になるPhotoshopやillustratorなどのデータファイルももらっておくことをおすすめします。

ウェブフォントの設定

ロゴを画像で作成する場合、検索エンジンでは画像に書かれている文字列を読み取れないため、SEO対策に不利とされています。そのような場合、WEBフォントを利用することでテキストのままで表示することができます。

当ホームページでもGoogleウェブフォントの「Noto Fonts」を設定しています。WEBフォントの有無で印象が違ってきますので設定しておくとよいでしょう。

ブランディング画像の確保

会社ホームページの顔となるブランディング画像は、お店や社内の雰囲気が分かるものを自分で撮影するのが望ましいです。しかし、素人感が否めない場合は、有料の画像素材サイトでプロが撮影したものを購入するのが良いでしょう。

購入した画像はそのまま使うのではなく、Photoshopなどのツールを使って、すりガラス効果やグラデーションをかけたり、会社のビジョンを文字で入れたりして、洗練された形に仕上げることをお勧めします。

また、インターネット上で公開されているjQueryを取得してきて、ブランディング画像を回転させることで、会社ホームページらしい雰囲気が出るかもしれません。

社長ブログやスタッフブログの設置

会社情報のホームページが完成したら、そのドメインの下に「blog」などのサブフォルダを設置したり、あるいはサブドメインを設置して、CMSで社長ブログやスタッフブログなどを作って情報を発信するのもお勧めです。

ただし、最近はブログだけでなく、TwitterやFacebookなどのSNSで情報を発信することが多くなってきています。フッターなどにTwitterアカウントへのリンクを設置し、OGPタグを設置してSNSに最適化することをお勧めします。

ホームページ作成費用の仕訳処理

ホームページ作成費用の仕訳については、業者に作成を依頼した場合は広告宣伝費、開業費、繰延資産、あるいはプログラムの有無によってはソフトウェアなど、規模や費用によってケースバイケースです。

作成費用も会社によって幅があり、大規模ECサイトなどのように数億円かかる企業もあれば、自分で作成した場合などは1万円で済む場合もあります。それによって、仕訳処理にも違いがあります。

もし自分で作成した企業情報のサイトでメール程度しか使わない場合は、ドメイン代もサーバー代も通信費で処理するのが妥当と思われます。